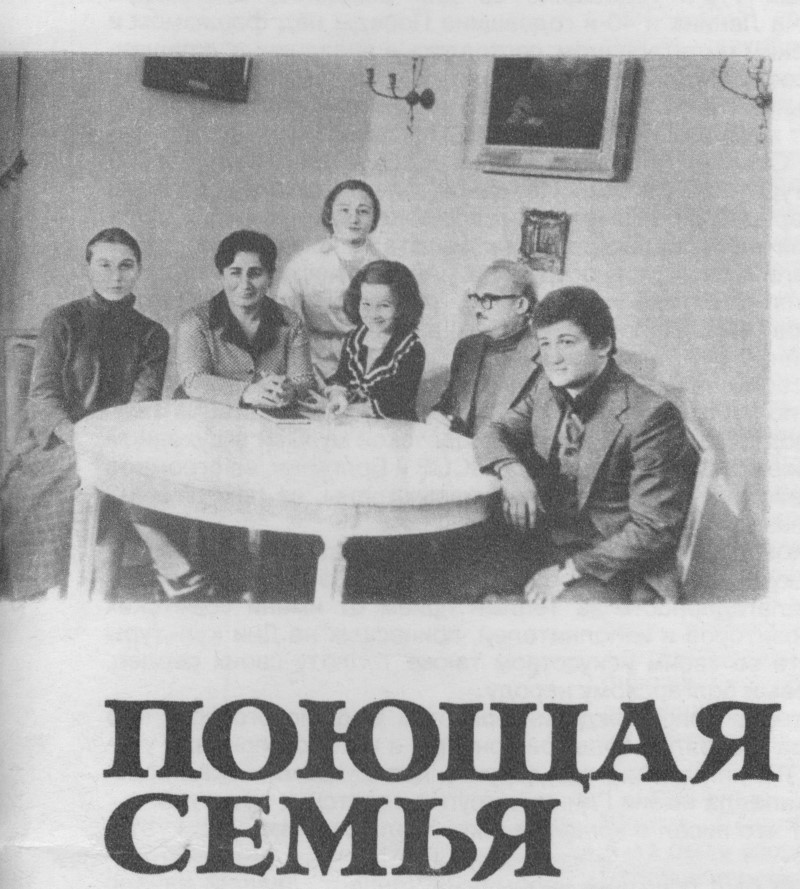

Телезрители наверно, помнят одну из передач, в которой принимала участие семья тбилисского врача Чиковани: родители и четверо детей чудесно пели грузинские песни под собственный гитарный аккомпанемент. Было видно, что они сами получают удовольствие от гармоничного сплетения своих голосов, и их радость передавалась тем, кто слушал Чиковани. Желание познакомиться с поющей семьёй поближе, узнать, какое место занимает в её жизни музыка, и привело меня в Тбилиси, на круто карабкающуюся в гору Кобулетскую улицу, в просторную и светлую квартиру кандидата медицинских наук, заместителя главного врача городской психиатрической больницы, заслуженного артиста Грузинской ССР Зураба Григорьевича Чиковани. Опечатки нет: действительно вра и действительно артист – в жизни Зураба Григорьевича медицина и музыка идут рука об руку.

Сначала была музыка. В нашей семье её любили. Мама играла на гитаре, а отец неплохо пел. Директор лесного хозяйства в Маяковском районе (на этом посту когда-то его предшественником был отец поэта), он подбирал себе помощников по целому ряду признаков, одним из которых были музыкальные способности: любил собирать друзей, чтобы попеть грузинские песни. Я тоже нередко подпевал взрослым, говорили, что у меня хороший слух и голос, однако в детстве музыке учиться мне не пришлось – в первые послевоенные годы было не до неё. А вот когда я стал студентом медицинского института, сдал экзамены экстерном на дирижёрско-хоровое отделение специальной медицинской школы и попал в класс замечательного музыканта, художественного руководителя Государственной хоровой капеллы Г. Хаханашвили. Получилось так, что государственные экзамены в медицинском институте я сдавал буквально в один день со вступительными в консерваторию – с одной студенческой скамьи перебрался на другую. Ни с медицинской, ни с музыкальной не в силах был расстаться . . . Меня увлекла психиатрия, я работал младшим научным сотрудником в НИИ, а вечерами мчался на уроки дирижирования, сольфеджио, на спевки и, конечно же, на концерты в филармонию. Вот тогда я на себе испытал правильность теории отдыха в переключении из одной сферы деятельности в другую. Иной формы отдыха я просто не знал. Когда собирались консерваторцы-однокурсники и пели грузинские песни, я чувствовал, как физическая усталость от рабочего дня ступала место светлому эмоциональному подъёму. Наша группа была очень деятельной: мы совершали походы в сёла, собирали и записывали народные песни, изучали фольклор разных народов и давали целые концерты, пользовавшиеся успехом у самой разнообразной аудитории. Наверное, участие в этом фольклорном коллективе и стало предтечей будущего семейного ансамбля.

Но для того, чтобы создать семейный ансамбль, надо было сначала обзавестись семьёй . . .

Помогли музыка и медицина! С Ифигенией Шарашидзе мы учились в одном курсе в мединституте, она врач-кардиолог. Вот вам одна общность интересов. А вторая – обнаружилась в музыке. Ифигения отлично играла на гитаре, пела и была моей постоянной спутницей на филармонических концертах.

И всё-таки, хоть и говорят, что «два грузина – это уже многоголосие», до ансамбля ещё далеко . . .

Не так уж далеко! Наша первая дочь, Марика, довольно рано обнаружила музыкальные способности, окончила школу, а затем и училище по классу хорового дирижирования. Правда, музыка не стала её специальностью, Марика – филолог, но любовь ней она сохранила. Сын Гигла учился в музыкальной школе играть на скрипке, самостоятельно овладел гитарой. Музыка всё больше заполняла наш дом. Она была в семье средством не только эстетического, но, если хотите, и патриотического воспитания: мы учили детей понимать и любить грузинской фольклор, песни других народов. Нам доставляло удовольствие распевать вместе с ними украинскую «Сусидку», азербайджанских «Цыплят», русскую «Степь да степь кругом», армянские песни Комитаса. Эта общность интересов рождала дружбу в семье, гармоничность отношений между родителями и детьми.

Когда же состоялось рождение ансамбля, принесшего известность семье Чиковани?

Подождите, дойдёт очередь и до ансамбля. Для этого надо, чтоб немножко подросла дочь Эка, самая музыкальная в нашей семье. Забегая вперёд, скажу, она – студентка Тбилисской консерватории, у неё большой хоровой репертуар, и ей иногда даже доверяют дирижирование Государственной хоровой капеллой. А в то время, о котором мы ведём речь, Эка была ещё совсем маленькой девочкой, весьма одарённой музыкально и очень решительной. Однажды, когда мы с Марикой и Гиглой выступали во Дворце пионеров с исполнением грузинских песен, Эка выскочила на сцену и звонко заявила: «Я тоже хочу петь, чтобы мне аплодировали!» Я растерялся и хотел утащить её со сцены, но зал дружно скандировал: «Пусть поёт! Пусть поёт!» Эка спела грузинскую песенку, и успех у неё был грандиозный. «Да у вас целый семейный ансамбль!» — воскликнул кто-то из друзей . . .

Биография любого творческого коллектива начинается с репертуара. Ваша любовь к народным песням, видимо, во многом определила формирование музыкальных вкусов членов семьи. С чего начался отбор произведений и как вы представляли себе будущее вашего ансамбля?

Во всяком случае, об открытых концертах мы поначалу и не помышляли: не было ни опыта, ни репертуара. Зато было желание петь, желание музыкального общения. Мы начали регулярно заниматься. Брали полюбившиеся песни и расписывали их по голосам. Аранжировка не представляла для нас трудностей: в семье было сначала два, а потом уже и три хоровых дирижёра. Муки репертуарного голоса нам тоже неведомы: песни разных народов, тбилисский городской фольклор, произведение советских грузинских композиторов – это же неисчерпаемый источник! А классика! Мы постигали тонкости ансамблевого мастерства на произведениях Моцарта, Шуберта, Вебера, Алябьева, Кюи. Каждую субботу, это стало традицией, мы собирались вместе на репетиции, учили новое, повторяли старый репертуар. Не выучить вовремя партию в нашей семье считается неприличным. Постепенно складывалась программа, и друзья, бывавшие на наших спевках, советовали выходить с нею на широкую аудиторию.

Дебют семейного ансамбля Чиковани состоялся в 1972 году, и где бы вы думали? В Москве, в Колонном зале Дома Союзов! На торжественном концерте для делегатов Всесоюзного съезда медицинских работников наша семья представляла грузинских медиков. Конечно, мы очень волновались: петь нам предстояло на прославленной сцене, слышавшей многих знаменитых исполнителей. Должно быть, вид у нас был не самый уверенный, но с первыми звуками пришло спокойствие, ведь мы пели одну из наших самых любимых грузинских песен – «Весна»! А за ней последовала «Славное море, священный Байкал», мы ощущали расположение зала, это придавало силы. Дебют оказался успешным – весь цвет советской медицины горячо аплодировал нам, и на следующий день мы уже дали для делегатов большой самостоятельный концерт. Сцена Колонного зала оказалась для нас счастливой – с того «перекочевали» на Центральное телевидение. Наш ансамбль получил признание, это окрыляло нас на новые поиски.

Зураб Григорьевич, но вы рассказали не обо всех участниках ансамбля. В телепередаче, которую я видел, вас было шестеро.

Да, я не назвал ещё одну солистку, самую младшую в семье дочку Гванцу, она школьница. Гванца внесла в наш ансамбль детскую звонкость и непосредственность, а трудолюбию и верности песне она учится у старших. Музыка сплотила нас. Вместе мы ходим на спектакли оперного театра, вместе посещаем симфонические и хоровые концерты, вместе слушаем пластинки. Наши дети умеют отличать подлинные ценности музыкального искусства от модных подделок, умеют ценить истинную красоту народного творчества. Трескучие шлягеры не вызывают у них ажиотажа, хотя, как все современные молодые люди, они с удовольствием слушают эстрадные записи.

Ваша диссертация называется «О теоретических основах и организационных формах внедрения художественного творчества в систему психической реабилитации». Означает ли это, что медицина и искусство в нашей жизни идут не параллельными курсами, а иногда совмещаются?

Безусловно! Моя диссертация, первичная апробация которой успешно прошла в ленинградском институте психиатрии им. Бехтерева, — плод двадцатилетнего собирания материала и наблюдений за больными. В ней я доказываю, что способно возвращать больных активной деятельности. Не смотря на психические расстройства, больные в большинстве своём сохраняют профессиональные навыки – подтверждение тому их рисунки, музыкальные произведения, стихи, которые они создают в больнице. Анализ этих произведений даёт основание утверждать, что больные, включённые в сферу художественных форм общения, быстрее вылечиваются, у них больше духовных резервов, а следовательно и оптимальнее гарантии их возращения к труду. Одним словом, искусство – великий целитель. Разумеется, без солидной музыкальной подготовки я шёл к своей диссертации дольше и труднее, так что музыка помогла медицине. Обратная связь тоже существует: когда кто-нибудь из членов семьи заболевает, знания и опыт двух врачей – жены и мой – помогают быстрее обрести певческую форму.

Работа в больнице, обязательности председателя республиканского реабилитационного центра, подготовка диссертации – как же вам удаётся выкраивать время для музыки?

По правде говоря, нелегко. Но так же трудно и другим членам ансамбля: моей жене Ифигении Константиновне – кардиологу, Марике – сотруднику института педагогики им. Пушкина, Гигле – студенту зооветеринарного института, Эке – студентке консерватории и даже школьнице Гванце. Но, тем не менее, каждая суббота – святой день для нас, мы репетируем. Вон видите: гитары прислонились к пианино в ожидании очередной репетиции. Закончится трудовая неделя и мы с головой окунёмся в музыку. Теперь уже не только ради собственного удовольствия – положение обязывает: наш семейный ансамбль на виду, удостоен он почётных наград на смотрах и конкурсах, а мне в 1980 году присвоено звание заслуженного артиста Грузинской ССР – « За долголетнюю и плодотворную работу в области художественной самодеятельности». Так что надо держать фирменную марку. И мы делаем это с удовольствием. На очереди работа над новыми программами. Готовимся к записи первой пластинки – гиганта. Ну, и, конечно, концерты – с гордостью скажу, что без нашего ансамбля в Тбилиси и в республике не обходится ни одно торжественное мероприятие, мы часто выступаем на предприятиях, в институтках, в школах. Словом, дел и планов много, хватило бы только сил все их осуществить.